交通运输部 国家标准化管理委员会关于印发《交通运输标准化体系》的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)、质量技术监督部门(市场监督管理部门),部属各单位,部内各司局,各专业标准化技术委员会:

为贯彻落实国务院《深化标准化工作改革方案》《国家标准化体系建设规划(2016-2020年)》和《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,加强和改进交通运输标准化工作,推进现代综合交通运输体系建设,促进铁路、公路、水运、民航、邮政等各种运输方式深度融合和协调发展,交通运输部、国家标准化管理委员会编制了《交通运输标准化体系》。现印发给你们,请认真贯彻执行,做好交通运输标准化各项工作。

交通运输部 国家标准化管理委员会

2017年4月5日

交通运输标准化体系

一、概述

(一)内涵特征。

交通运输标准化体系是按照交通运输行业发展需求,围绕标准化工作的全要素、全过程及其内在联系构建而成的科学有机整体,包括政策制度、标准研究、制修订、国际化、

实施监督、支撑保障等内容,涵盖铁路、公路、水运、民航和邮政各领域。

交通运输标准化体系具有以下特征:

——系统性。在范围上覆盖各种交通运输方式,在层次上涵盖标准化工作全过程,在内容上包含综合交通运输、安全应急、运输服务、工程建设与养护、信息化、节能环保等重点领域,层次清晰,框架合理,内容全面。

——协调性。按照国家深化标准化工作改革要求,在国家标准化体系框架下,理清强制性标准、推荐性标准边界,明晰国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准范围,实现政府主导制定的标准与市场自主制定的标准协同发展、协调配套。

——前瞻性。着眼于实现交通运输现代化和建设交通运输强国的战略目标,对今后一段时期行业标准化工作进行整体设计和总体布局,强化标准化工作在交通运输行业发展中的地位和作用,促进科技创新与产业发展。积极与国际接轨,统筹“引进来”与“走出去”,提高交通运输标准国际化程度。

(二)总体定位。

交通运输标准化体系是行业标准化工作的顶层设计, 是对今后一段时期标准化政策制度建设、 标准制修订、 标准国际化活动、 标准实施监督及支撑保障工作的宏观布局, 是统筹协调铁路、 公路、 水运、 民航和邮政标准化工作的基本依据。 加强交通运输标准化体系建设, 促进各种交通运输方式标准协调衔接和融合发展, 对于实现交通运输治理体系和治理能力现代化, 构建现代综合交通运输体系, 推动交通运输行业转型升级、 提质增效具有重要意义。标准化体系与规划均是对交通运输标准化工作的全面布置。 标准化体系定位于宏观布局, 是对较长一段时期标准化工作的整体设计, 标准化规划是按照标准化体系框架和发展方向, 立足交通运输阶段性发展要求, 制定的具有一定时效和范围的工作计划, 提出阶段性发展目标和重点任务。 标准化体系是标准化规划编制的依据, 标准化规划是标准化体系建设的保障。 交通运输标准化体系依靠制定和实施不同阶段、 不同范围的行业标准化规划实现。交通运输行业按照不同领域、 不同专业已形成比较完善的技术标准体系, 如《综合交通运输标准体系》《铁路行业技术标准体系》《 公路工程标准体系》《 水运工程标准体系》《民用航空标准体系》《邮政业标准体系》等,以及各专业标准化技术委员会编制的技术标准体系。 交通运输标准化体系是构建各领域、各专业技术标准体系的基础,覆盖各领域、各专业技术标准体系的标准需求。 各领域技术标准体系根据行业重点任务需求编制, 确定一定时期内标准制修订任务。各专业技术标准体系根据专业发展方向编制, 指导本专业标准制修订等工作。

(三)体系框架。

交通运输标准化体系包括标准化政策制度体系、 技术标准体系、 标准国际化体系、 实施监督体系和支撑保障体系5个部分, 覆盖交通运输各领域标准化工作全过程。

政策制度体系是交通运输标准化体系的基础, 是规范标准化工作,实现科学管理的重要依据,包括标准化法律法规、部门规章、 规范性文件等内容, 主要规定了标准化全过程管理要求, 涵盖标准立项、 制修订、 审查、 发布、 出版、 复审、标委会管理、经费管理、实施评价和统计等方面。

技术标准体系是交通运输标准化体系的核心, 是开展标准制修订工作的重要依据。根据标准体系编制原则和要求,按照综合交通运输、 铁路、 公路、 水运、 民航、 邮政不同运输方式, 围绕综合运输、 安全应急、 运输服务、 工程建设与养护、 信息化、 节能环保等重点领域, 构建技术标准体系框架,包含现行有效的国家标准、行业标准和标准制修订需求。

标准国际化体系是交通运输标准化体系的窗口, 是加强交通运输国际合作, 提升交通运输行业国际影响力和话语权的重要途径。 包括国际标准制修订、 参与国际标准化活动和国内外标准翻译等。

标准实施监督体系是交通运输标准化体系的重点, 是强化标准化意识, 落实标准应用, 加强标准监督管理, 提升标准化工作基础能力的重要保障。 实施监督体系包括标准宣贯、工程和产品质量监督、标准实施效果评价, 以及计量、检验检测、认证等工作。标准支撑保障体系是交通运输标准化体系的保证, 包括标准化组织保障、人才队伍、经费支持等内容。

交通运输标准化体系框架见图1。

.png)

二、 政策制度体系

政策制度体系是标准化工作合理有序开展的依据。 交通运输标准化政策制度体系包括《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国标准化法实施条例》 等法律法规、 部门规章及规范性文件。其中,法律法规是标准化工作的基本遵循,部门规章是行业标准化工作的基础制度, 规定了行业标准化工作的基本原则、 职责分工和标准化全过程管理的基本要求。 规范性文件明确了标准立项、制修订、审查、发布、 出版、 复审、 标委会管理、 经费管理、 实施评价和统计等方面的具体要求和任务。

交通运输行业高度重视标准化政策制度体系建设。 交通运输部及国家铁路局、 中国民用航空局、 国家邮政局, 结合行业需求以及本领域标准化工作特点,发布了部门规章2项,

规范性文件15项,在规范行业标准化管理工作,提高标准

的质量和水平等方面发挥了重要作用。

(一)部门规章。

国家发布了《 国家标准管理办法》《 行业标准管理办法》《 采用国际标准管理办法》等部门规章,规定了国家标准、行业标准、地方标准和企业标准管理及采用国际标准的要

求。 交通运输部发布了《民用航空标准化管理规定》《邮政业标准化管理办法》 2项部门规章,规定了民航和邮政领域标准的制定和修订、实施、监督等管理要求。

目前, 国家正在深化标准化工作改革, 修订《 中华人民共和国标准化法》, 整合精简强制性标准,优化完善推荐性标准, 逐步健全统一协调、 运行高效、 政府与市场共治的标准化管理体制, 形成政府引导、 市场驱动、 社会参与、 协同推进的标准化工作格局。交通运输行业适应大部制改革要求, 提出了综合交通运输体系的建设目标, 促进铁路、 公路、水运、 民航和邮政融合发展。 为适应深化标准化工作改革需要, 满足现代综合交通运输体系建设和发展要求, 统筹推进各领域标准化工作,需制定《交通运输标准化管理办法》,建立交通运输行业统一的标准化管理制度, 明确行业标准化工作的基本原则、 职责分工和全过程管理的基本要求, 统筹推进铁路、公路、水运、民航和邮政标准化工作。

(二)规范性文件。

国家发布了 《 全国专业标准化技术委员会管理规定》 《 国家标准制修订经费管理办法》《标准出版管理办法》等规范性文件, 规定了全国专业标委会管理、国家标准经费管理、标准出版、 档案管理、 标准复审、 英文版翻译和创新奖励等方面的要求。

交通运输行业发布了《交通标准化工作规则》《 铁道行业技术标准管理办法》《公路工程行业标准外文版编译工作管理办法》《 水运工程建设标准管理办法》《 民航工程建设行业标准管理办法》及 《 交通运输标准化“ 十三五” 发展规划》等15项规范性文件, 规定了标准制修订、标委会管理、标准翻译出版等方面的要求。

交通运输行业标准化管理, 一般参照国家标准化有关规定执行。 结合行业特色和实际需求, 在标准制修订方面需制定标准审查管理规定, 在实施监督方面需制定标准实施评价管理办法和统计制度, 在支撑保障方面需制定交通运输标准化专业技术委员会管理办法、 项目管理办法、 信息平台管理办法等。 与此同时, 随着国家标准化改革的逐步深入, 结合交通运输行业标准化发展需求, 应适时加强对标准国际化以及团体标准、 企业标准等方面的指导, 进一步完善行业标准化政策制度体系。

政策制度体系结构见图2。

.png)

三、 技术标准体系

技术标准体系是一定范围内的标准按其内在联系形成的有机整体,主要通过编制标准体系结构图、标准明细表、标准统计表等内容, 构建一定范围内现有、 应有和预计制定标准的蓝图, 是编制标准制修订计划的依据。 技术标准体系的构建应目标明确、 全面成套、 层次适当、 划分清楚, 按行业、 专业等标准化活动性质的同一性划分。 交通运输技术标准体系是按照国家深化标准化工作改革精神, 根据交通运输标准制修订管理的实际情况, 充分吸收以往各领域、 各专业技术标准体系建设成果, 构建的包含综合交通运输、 铁路、公路、 水运、民航、 邮政标准的集合。

技术标准体系是交通运输标准化体系建设的核心, 是合理规划和有效管理标准制修订工作的重要手段, 有助于明确交通运输行业不同类型标准的边界,减少标准间的重复、 交叉、 矛盾等问题, 理清政府与市场标准制修订范围, 规范标准的制修订管理, 提高标准的整体质量和水平, 对于完善各领域、各标准化技术委员会标准体系布局,具有指导作用。

交通运输标准按照性质分为强制性标准、 推荐性标准两类;按照发布主体划分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、 企业标准五类;按专业领域分为综合交通运输、铁路、 公路、 水运、 民航、 邮政标准等。 根据国务院深化标准化工作改革方案, 政府主导制定的交通运输标准分为强制性国家标准、 推荐性国家标准、 推荐性行业标准、 推荐性地

方标准,工程建设标准按现有模式管理。

交通运输强制性标准严格限定在保障人身健康和生命财产安全、 生态环境安全和满足社会经济管理基本要求的范围内, 具有充分的法律法规依据, 技术内容与安全、 健康和环保直接相关, 具有可操作性和可验证性, 能够保证强制执行效果, 主要涉及标志标识、 安全生产、 安全产品、 职业健康与劳动保护、 运输工具能源消耗限值和工程建设标准等方面。 推荐性标准包括基础通用, 与强制性标准相配套的国家标准, 能够满足行业重要产品、 工程技术、 服务和管理需求的行业标准, 以及满足地方自然条件、 先进管理能力和技术水平的特殊技术要求的地方标准。

政府主导制定的国家标准、 行业标准、 地方标准与市场自主制定的团体标准、 企业标准协同发展、 协调配套。 政府主导制定的标准侧重于保基本, 市场自主制定的标准侧重于提高竞争力。 交通运输行业管理部门推动团体标准、 企业标准的培育和发展, 引导团体组织在市场化程度高、 技术创新活跃、 产品类标准较多的领域, 按照国家相关规范制定团体标准, 鼓励企业制定高于国家标准、 行业标准、 地方标准的企业标准。

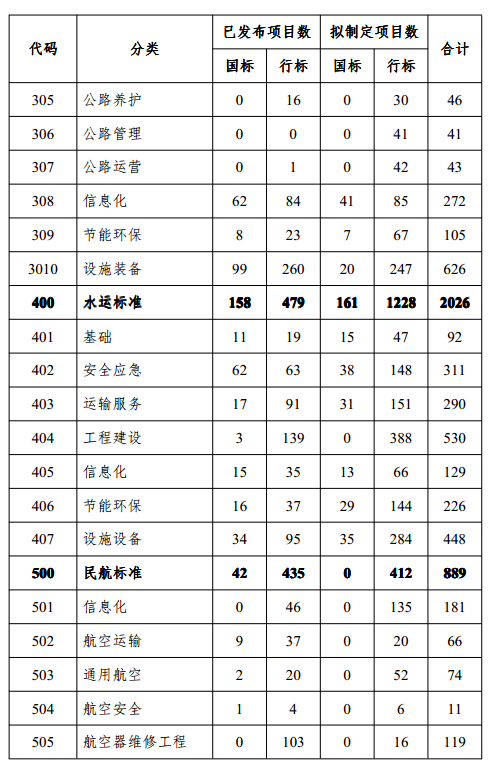

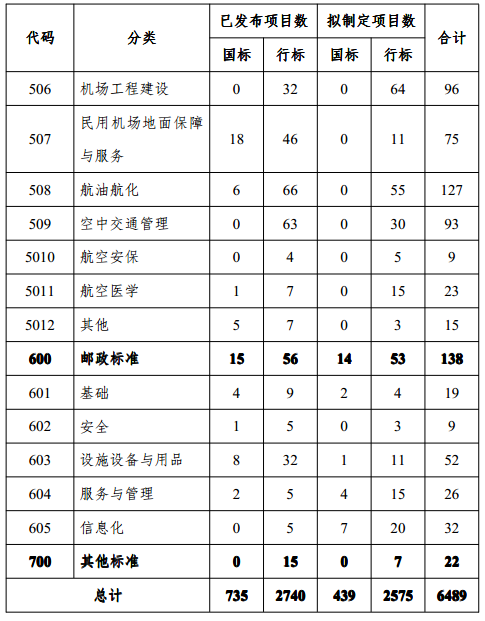

交通运输技术标准体系以 《 综合交通运输标准体系》 《 铁路行业技术标准体系》《 公路工程标准体系》《 水运工程建设标准体系》《 民用航空标准体系》《 邮政业标准体系》 等技术标准体系为基础构建,包括6489项标准 3,其中现行有效3475项, 需求计划3014项。 按照标准性质分类, 强制性标准785项,推荐性标准5704项;按照标准层次分类,国家标准1174项,行业标准5315项;按照专业领域分类, 综合交通运输标准323项, 铁路标准1399项, 公路标准1692项, 水运标准2026项,民航标准889项, 邮政标准138项,其他标准22项。

技术标准体系应建立动态管理机制, 将随着技术和业务需求的发展而不断更新。交通运输技术标准体系结构见图3,标准统计表见表1。

.jpg)

.png)

(一)综合交通运输标准。

综合交通运输标准包括涉及两种及两种以上交通运输方式协调衔接的相关标准, 各运输方式单独使用和单一服务所涉及的标准不纳入综合交通运输标准体系范畴, 对于促进不同运输方式之间的有效衔接与协同发展, 提高综合交通运输一体化服务水平, 促进综合交通运输体系建设具有重要作用。

综合交通运输标准分为基础、 运输服务、 运输装备与产品、 工程设施、 安全应急、 信息化、 节能环保、 统计评价等

8类,详见图4。

综合交通运输标准合计323项。 已发布国家标准46项,行业标准32项, 拟制定国家标准101项, 行业标准144项。

(二)铁路标准。

铁路标准分为铁路装备、工程建设和运营与服务等3类,详见图5。铁路装备标准包括通用与综合、机车车辆、工务工程、通信信号、牵引供电等;工程建设标准包括基础、 综合、 勘察、 设计、 施工、 验收等; 运输服务标准包括基础通用、行车组织、客运与服务、货运与服务、治安防控等。

铁路标准合计1399项,已发布国家标准185项,行业标准1139项, 拟制定国家标准19项,行业标准56项。

(三)公路标准。

公路标准分为基础、安全应急、运输服务、 公路建设、公路养护、 公路管理、 公路运营、 信息化、 节能环保、 设施装备等10类,详见图6。基础标准包含术语、符号与标识、分类与编码等; 安全应急标准包含道路工程建设安全、 道路运输与作业安全、 安全管理、 应急救助等; 运输服务标准包含道路运输作业条件与规范、汽车维修、服务质量与评价等;公路建设标准包括勘测、 设计、 施工、 监理、 改扩建、 造价等; 公路养护标准包括养护管理、评定、设计与施工等; 公路管理标准包括收费公路、 公路执法等; 公路运营标准包括运行评估与组织协调、 出行服务等; 信息化标准包含信息采集与格式、数据交换与共享等;节能环保标准包含生态保护、污染防治等; 设施装备标准包含运输车辆、 交通工程设施产品等标准。

公路标准合计1692项,已发布国家标准289项,行业标准584项, 拟制定国家标准144项,行业标准675项。

(四)水运标准。

水运标准分为基础、安全应急、运输服务、 工程建设、信息化、节能环保、设施设备等7类,详见图7。基础标准包含术语、 符号与标识、 分类与编码等; 安全应急标准包含水路运输与作业安全、航海安全、救助打捞、事故应急等;运输服务标准包含水路运输作业条件与规范、 测绘服务、 服务质量与评价等;工程建设标准包括综合、规划、勘测、 设计、施工、试验、检测与监测、监理、安全、工程造价、 环保、 工程信息等; 信息化标准包含信息采集与格式、 数据交换与共享等; 节能环保标准包含生态保护、污染防治等; 设施装备标准包含运输船舶、港口设施设备、疏浚装备等标准。

水运标准合计2026项,已发布国家标准158项,行业标准479项, 拟制定国家标准161项,行业标准1228项。

(五)民航标准。

民航标准包括民用航空领域的各类标准, 分为信息化、航空运输、 通用航空、 航空安全、 航空器维修工程、 机场工程建设、 民用机场地面保障与服务、 航油航化、 空中交通管理、航空安保、航空医学和其他等12类,详见图8。民航标准合计889项,已发布国家标准42项,行业标准435项, 拟制定行业标准412项。

(六)邮政标准。

邮政标准分为基础、 安全、 设施设备与用品、 服务与管理、信息化等5类,详见图9。

邮政标准合计138项, 已发布国家标准15项,行业标准56项, 拟制定国家标准14项,行业标准53项。

(七)其他标准。

其他标准包括交通运输标准化工作管理、 科技信息和报告管理、 政府网站管理、 行政执法、 反恐怖防范要求、 信用管理等。

其他标准合计22项, 已发布行业标准15项, 拟制定行业标准7项。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

四、标准国际化体系

标准是构建国际竞争优势的“ 制高点” , 是促进互联互通的“ 通行证” 。 构建交通运输标准国际化体系对于提升行业国际影响力和话语权, 支撑我国交通运输产品、技术、 装备、 服务“ 走出去”, 助力“ 一带一路” 建设具有重要作用。标准国际化体系主要包括国际标准制修订、 参与国际标准化活动和国内外标准翻译等内容。

(一)国际标准制修订。

交通运输行业积极参与国际标准的制修订工作, 累计主持和参与96项国际标准的制修订项目,其中铁路86项, 公路水运10项。包括国际标准化组织( ISO) 标准14项,国际电工组织( IEC) 标准81项, 以及国际航标协会( IALA)标准1项。

为提高交通运输标准国际化水平, 应进一步加大国际标准制修订工作力度, 重点在高速铁路、 港口机械、 集装箱、疏浚装备、 智能运输、 工程建设等领域, 加强国际标准跟踪评估, 重视人才培养, 深入了解国际标准制定需求, 研究国际标准制定程序和规则, 培育和推动行业优势特色技术标准成为国际标准。

(二)参与国际标准化活动。

交通运输行业积极参与国际标准化活动。 通过承担国际28标准化组织领导职务,可以增强在国际组织中的话语权, 提高我国在国际标准化工作中的地位。 中国铁路技术专家担任

国际标准化组织铁路应用技术委员会( ISO/TC269)机车车辆分委员会、国际铁路联盟( UIC)高速与城际委员会副主席职务,负责ISO/TC269 SC1基础设施分技术委员会联合秘书处工作, 将具有中国特色的高铁技术标准推向世界。 在轨道交通电气设备与系统国际标准化领域, 我国在IEC/TC9的贡献率排名已上升至第5位, 主持编制的国际标准项目累计10个。公路水运领域积极参与国际标准化组织相关活动,承担国际标准化组织集装箱技术委员会( ISO/TC104)工作组召集人职务, 承办标准化国际会议, 开展标准投票及有关技术交流。

交通运输行业要充分利用国家标准国际化合作机制与平台, 全面谋划和参与国际标准化战略、 政策和规则的制定修改, 提升我国对国际标准化活动的贡献度和影响力。 积极与各国, 特别是“ 一带一路” 沿线国家建立联系, 深化交通运输行业的标准互认、 标准体系对接、 国际标准共同制定等工作。 完善与相关国际标准化技术组织的对接机制, 争取担任国际标准化组织领导职务, 承担秘书处管理工作。 实施国际标准化人才培育计划, 培养懂技术、 懂规则的国际标准化专业人才。 依托国际交流和对外援助, 开展面向发展中国家的标准化人才培训与交流项目, 互利互助共同推动标准化发展。

(三)国内外标准翻译。

结合海外工程承包、 设备出口和对外援建, 交通运输行业加快标准外文翻译工作, 推动交通运输标准“ 走出去”。已发布和计划开展153项标准翻译工作, 其中已发布铁路标准64项, 包括铁路工程建设、铁路装备等方面;已发布和计划翻译公路标准58项,包括公路工程建设、智能运输等方面;已发布和计划翻译水运标准31项, 包括水运工程建设、 港口装卸设备等方面。翻译语言主要为英语、法语、 俄语。

应积极推动建立交通运输行业标准的中外文同步出版工作机制, 加快铁路、 公路、 水运等领域重要标准的外文翻译出版, 加强高速铁路、 长大桥隧、 深水筑港等先进技术标准的国际应用。 开展面向“ 一带一路” 沿线国家标准“ 走出去” 需求调研, 优先组织开展服务设施联通、 贸易畅通等急需领域的国家、 行业标准外文版翻译及出版工作, 推进“ 一带一路” 建设。

五、实施监督体系

标准实施监督是贯彻执行标准和保障标准得到有效应用的重要手段, 是提高交通运输服务、 工程建设和产品质量的重要技术支撑, 是标准化体系的重要组成部分。 交通运输标准化实施监督体系主要包括标准宣贯、 工程与产品质量监督、 标准实施效果评价, 以及计量、 检验检测、 认证等内容。工程与产品质量监督是标准实施监督的重要方式, 计量、 检验检测和认证是保证标准实施监督的重要技术基础。

(一)工程和产品质量监督。

交通运输行业主管部门根据有关法律法规和技术标准规范, 对重点工程和产品开展质量监督, 有效促进了标准实施应用。 在工程质量监督方面, 发布了《 铁路建设工程质量监督管理规定》《 铁路建设工程质量安全监管暂行办法》《 民航专业工程质量监督管理规定》《公路水运建设工程质量安全督查办法》,为依法加强工程质量监管提供了制度保障。在产品质量监督抽查方面, 发布了《 交通运输产品质量行业监督抽查管理办法( 试行)》《 交通运输行业重点监督管理产品目录》《铁路产品质量监督抽查管理办法》,以及56项产品质量监督抽查实施规范和实施细则, 涵盖铁路、 公路和水运领域的重点产品。 国家邮政局依据相关标准开展了住宅信报箱建设规范检查和邮政业安全生产设备配置检查工作, 促进了标准的实施。

为进一步完善工程与产品质量监督制度体系, 应修订《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法》,规范公路水运产品质量监督抽查工作。 修订《 交通运输行业重点监督管理产品目录》,加快编制产品质量监督抽查实施规范,为产品质量监督抽查提供依据。 按照“ 双随机” 的要求, 健全工程与产品质量监督工作机制, 扩大质量监督覆盖面, 增强监督力度。

(二)计量。

计量是实现单位统一、 保障量值准确可靠的活动, 通过对检验检测设备进行计量检定、 校准, 为检测数据的准确可靠提供技术保障。 交通运输行业十分重视计量工作。 在机构设置方面, 成立了国家轨道衡计量站、 国家铁路罐车容积计量站、 国家道路与桥梁工程检测设备计量站、 国家水运工程检测设备计量站和国家船舶舱容积计量站, 组建了全国铁路专用计量器具计量技术委员会、 全国公路专用计量器具计量技术委员会。 在管理制度方面, 制定了铁路、 民航领域计量管理办法和计量人员管理办法, 发布了铁路、 公路工程和水运工程试验检测仪器设备计量管理目录。

为满足交通运输发展和标准化发展对计量的紧迫需求,需着力提升交通运输计量技术创新能力, 加快交通运输专用计量测试技术的基础研究工作,系统开展计量标准体系建设, 完善专业量传溯源体系。 重点研究与动态测量、 远程测试、无损检测、多参数集成测试等相关的量传溯源方法, 加强专业计量校准服务能力建设,加快计量技术规范的制修订。 构建行业计量服务网络, 成立全国水运专用计量器具计量技术委员会。 完善交通运输试验检测仪器设备计量管理目录, 加强对贸易结算、 安全防护、 环境监测、 行政执法等领域计量器具的监管,提升行业重点计量器具质量。

交通运输行业计量技术规范合计364项,已发布264项,在编和待编100项。其中已发布铁路129项,公路49项,水运21项, 民航65项。在编和待编公路54项, 水运34项,民航12项。

(三)检验检测。

检验检测是依据方法标准,对工程和产品进行质量判定,并出具判定结果的行为,是标准实施的重要技术基础。交通运输行业制定了《 公路水运工程试验检测管理办法》 和《道路运输车辆技术管理规定》,设立了涵盖公路水运工程检验检测、汽车综合性能检测两类业务领域的检验检测机构。 公路工程和水运工程等级试验检测机构共计2193家,以及汽车综合性能检测机构2061家;通过国家计量认证交通评审组评审并获得国家级实验室资质认定的检测机构34家。

为进一步提升检验检测机构服务质量, 根据国家和行业关于整合检验检测认证机构相关意见精神, 指导和推动检验检测机构立足行业实际,科学确定功能定位,优化布局结构,转变发展方式,着力构建运行有效的试验检测诚信体系, 开展行为规范、 流程标准、 技术先进的检验检测工作, 逐步发展为具有较强综合能力的社会第三方检验检测服务机构, 提升综合实力和市场竞争力,更好地服务于交通运输事业发展。

(四)认证。

认证是由认证机构证明产品、 服务、 管理体系符合相关标准或技术规范强制性要求的合格评定活动, 是标准实施的有效途径之一。 认证对象包括体系、 产品和服务。 交通运输产品认证工作围绕行业重点监督管理产品目录开展, 覆盖交通工程建设和运输各个领域, 已制定交通运输产品认证规则128项,涵盖道路用沥青、公路桥梁支座、波形梁钢护栏等交通运输产品, 对推动行业产品标准实施, 从源头强化交通建设质量和交通运输安全管理具有重要作用。

要进一步加强市场自愿性产品认证, 提高自愿性产品认证在设计、 招投标、 工程建设等活动中的采信度。 加快公路工程构件、 交通工程、 船舶及用品、 港口产品、 道路运输产品、 汽车维修检测设备等方面产品认证规则的制定。 拓展产品认证范围, 开展节能减排产品等的认证工作。 探索服务认证方法及模式, 开展运输服务、 物流、 邮政速递服务、 汽车租赁或出租服务、 汽车船舶保养和修理等服务认证工作。

六、支撑保障体系

标准化支撑保障体系, 为标准化工作的开展提供了基本条件, 包括标准化组织机构、 人才队伍和经费保障。 现已形成涵盖交通运输各专业领域的标准化技术组织体系, 建设了一支1500余人的标准化管理人员和专业技术人员队伍,拥有稳定的标准化工作资金来源。

(一)组织保障。

交通运输部成立了交通运输部标准化管理委员会, 统筹协调综合交通运输、 铁路、 公路、 水运、 民航和邮政领域标准化工作。部科学研究院成立部标准化管理工作支撑机构,负责标准化政策制度研究、 交通运输技术标准审查和信息平台维护等工作。 行业现有标准化研究单位、 专业标准化技术委员会和标准技术归口管理单位40余家,组织开展交通运输各领域标准制修订、技术审查、 宣贯、复审等工作。要进一步加强标准化科研及技术支撑机构能力建设, 改善科研基础条件, 加大人才培养力度, 激发科研人员创新活力,支持其承担标准化科研项目,提高标准化工作支撑能力。优化专业标委会布局, 减少专业交叉, 强化标委会管理, 形成覆盖全面、 范围清晰、 责任明确、布局合理的组织体系。加强跨领域、 综合性联合工作组建设, 提高标准化技术委员会成员构成的广泛性、 代表性。 支持标准化科研机构、 标准化技术委员会及标准出版发行机构等发展, 加强标准化服务能力建设。

(二)人才队伍。

交通运输行业建立了一支1500余人的标准化队伍, 含铁路、 公路、 水运、 民航和邮政各领域标准化管理人员和专业技术人员, 在加快推进标准化工作、 提升行业标准化总体水平方面, 发挥着重要作用, 有力保障了行业标准化工作的开展。 随着对标准重要性认识的提高, 越来越多的专业人员加入到标准化队伍中, 参与标准研究、 制修订及论证咨询等工作。

要进一步加强标准化人才队伍建设, 实施标准化人才培养计划, 加强标准化人员保障, 重点加强标准化专业人才、管理人才和企业标准化人员培养,加强行业计量、检验检测、认证人才队伍建设。 加强行业亟需的国际型、 复合型标准化领军人才培养,提高行业实质性参与国际标准化活动的能力。 培养既掌握标准化专业知识, 又熟悉专业技术、 精通外语、 了解国际规则、 懂得国家政策和行业发展规划的标准化专家人才, 建立行业标准化专家库。 将从事标准化工作的业绩与技术职称评定、 个人荣誉与待遇挂钩, 吸引优秀专业人才从事标准化工作。

(三)经费支持。

经费保障是标准化工作发展的基础。标准化经费的来源, 包括交通运输行业的标准化项目经费、 国家标准制修订经费和工程与产品质量监督工作经费, 主要用于开展标准研究、 制修订、翻译、复审、实施监督等工作。在保障现有标准化经费投入的基础上, 需进一步加大对基础性、公益性标准研究制定的支持力度,集中优势资源,保障重要标准研究制定和推广实施, 加大对标准实施工作的投入。 拓展标准化经费来源渠道, 逐步建立标准化工作社会多元化投入机制, 引导鼓励企业、 团体和社会加大标准化活动投入, 形成政府资助、 多方投入、 共同支持的标准化经费保障格局。建立经费统筹管理机制,统筹用好标准化资金,加强项目管理, 合理有效使用资金, 形成健全的经费保障机制。

- 每日推荐

- 热点资讯